【格闘技ファン必見】日本でブラジリアン柔術が広まった5つのきっかけ

25.04.22

※本記事にはプロモーション広告が含まれる場合がございます。

近年、健康志向の高まりとともに趣味やフィットネスとして人気が広がっているブラジリアン柔術(BJJ)。

もともとはブラジル発祥のこの格闘技が、どのようにして日本に広まり、現在のように多くの道場やファンを生むまでになったのでしょうか?

この記事では、日本でBJJが広まった5つの重要な出来事を時系列で紹介します。

格闘技の流れや時代背景を知ることで、柔術の魅力がより深く理解できるはずです。

1. ホイス・グレイシーのUFC参戦(1993年)

Wikipedia 引用

ブラジリアン柔術が世界に知られるきっかけとなったのが、1993年に開催された第1回UFC(アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ)です。

出場したホイス・グレイシーは、当時主流だった打撃系格闘家を次々に極め、体格差を覆す勝利を重ねました。

この大会は「何でもあり」のルールだったため、柔術の実戦的な強さが一気に注目を浴び、日本の格闘技ファンの間でも関心が高まりました。

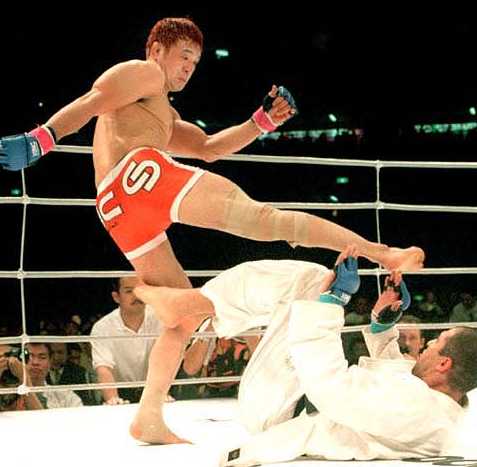

2. Vale Tudo JAPAN(1994年)の開催とヒクソンの衝撃

翌年の1994年、日本で開催されたヴァーリ・トゥード・ジャパン(VTJ)では、ホイスの兄であるヒクソン・グレイシーが参戦。

伝説的な強さを誇る彼が日本での試合に登場し、観客を圧倒しました。

「寝技こそが最強ではないか?」という認識が広まり、柔術人気が一気に加速。日本の格闘技界に大きなインパクトを与える出来事となりました。

3. PRIDEとグレイシー一族の活躍(1997年〜)

Wikipedia 引用

1997年にスタートした総合格闘技イベントPRIDEは、2000年代の格闘技ブームの中心となりました。

ここでもグレイシー一族が活躍し、特にヒクソン・グレイシーの試合は、技術と精神性の両面で観客を魅了。

PRIDEをきっかけに「寝技=勝つための必須スキル」という認識が定着し、柔術を学ぶ人が徐々に増えていきました。

4. 日本人選手の台頭と技術の定着(2000年代)

2000年代に入ると、佐藤ルミナや青木真也といった修斗・総合格闘技の日本人選手が、柔術を積極的に活用。

流れるような寝技や関節技で多くのファンを魅了しました。

また、中井祐樹や大賀幹夫といった柔術家が世界大会で結果を残したり、指導・普及に尽力したことで、柔術が日本でも競技として確立していきます。

5. アカデミーの全国展開と趣味層の増加(2010年代〜)

2010年代以降、カルペディエム、トライフォース、パラエストラなどのアカデミーが全国に展開。

都市部だけでなく地方にも道場が広がり、柔術を学べる環境が整っていきました。

SNSやYouTubeの普及により、テクニック動画や練習風景が可視化され、柔術の敷居がぐっと下がります。

ダイエットやフィットネス目的の入門者が増え、若年層や女性の参加も目立つようになりました。

まとめ|柔術は「競技」から「ライフスタイル」へ

ホイス・グレイシーのUFC参戦から始まった日本でのブラジリアン柔術の歩みは、ヒクソンの来日、PRIDEのブーム、日本人選手の活躍、アカデミーの拡大という流れを経て、今では誰もが楽しめるスポーツとして浸透しています。

「運動を始めたい」「格闘技に興味がある」と考えている方にとって、柔術は強さと健康の両方が手に入る最高の選択肢になるはずです。