五輪書から学ぶブラジリアン柔術:武蔵の兵法に見る現代柔術の極意

25.05.06

※本記事にはプロモーション広告が含まれる場合がございます。

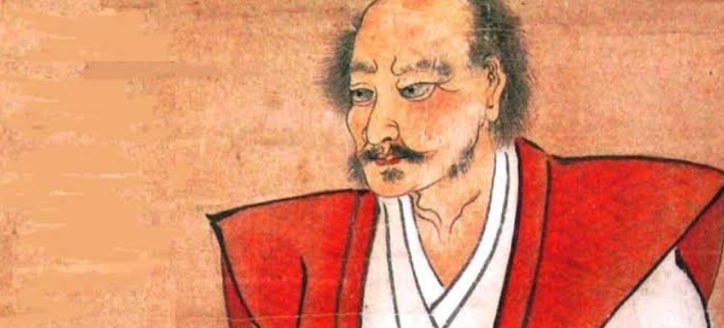

宮本武蔵の遺した『五輪書』は、剣術だけでなく、生き方そのものに影響を与える哲理の書です。

五つの巻「地・水・火・風・空」に分かれたこの書は、現代の格闘技、とりわけブラジリアン柔術にも通じる普遍的な教えを内包しています。

この記事では、武蔵の五輪書から柔術に活かせるエッセンスを抽出し、技術、戦術、心構えにどう結びつくのかを読み解いていきます。

地の巻:基本に立ち返る

「地」はすべての土台、基礎を象徴します。

武蔵はこの巻で、「兵法の道とは何か」を語り、自身の流派(二天一流)の根本思想を明かしています。

柔術でも、ベース、フォーム、グリップといった基本の正確さが勝敗を分ける場面は多々あります。

どれだけ高度な技を知っていても、基礎が伴っていなければ意味をなしません。

むしろ、試合で本当に信頼できるのは、シンプルで正確な基本技術なのです。

道場でのウォームアップや繰り返しのドリル練習、ベースポジションの確認といった「地の作業」を怠らない者だけが、柔術の上で強固な構えと安定感を持つことができます。

武蔵の説く「地」は、王道こそが最短の道であることを示しています。

水の巻:流れるように受け流し、連動する

「水」は柔軟性、流動性の象徴です。

武蔵はこの巻で、状況に応じて自在に変化し、滞りなく技を展開することの重要性を説いています。

柔術においては、水のごとく動く力が求められます。

たとえば、相手のタックルでテイクダウンを許したとしても、瞬時にガードへ移行し、そこからスイープ→パス→抑え込み→サブミッションへと、滞りなく流れ続ける動きこそ理想的です。

水は抵抗せず、力を逃がし、別の形となって流れていきます。

柔術もまた、力に逆らわず、相手の動きを受け入れたうえで、自分の展開に持ち込む流れの芸術です。

固定概念に縛られず、形を持たない意識で繋げる――それが水の巻の教えを体現した柔術といえるでしょう。

火の巻:先手を制し、主導権を握る

「火」は攻撃の意志、勢い、先手を取る力を象徴します。

武蔵はここで、「敵より先に動くこと」「動きを読むより、動かせ」と説いています。

柔術においても、先手を制することで主導権を握る展開は多く存在します。

たとえば、相手が何かを仕掛けてくる前に、あえて自分から引き込んでガードへ誘導し、自分の術中へ引きずり込むという動きはまさに「先の先」を取る戦術です。

また、パスガードの圧力や、タイトなトップポジションの維持など、相手に選択肢を与えない攻めの姿勢も火の巻に通じます。

躊躇やためらいを捨て、明確な意志で攻め切ることが、自分の流れを生み出します。

武蔵の言う「火の勢い」とは、ただ激しく攻めることではなく、意志ある戦略と即応性を指しているのです。

風の巻:他流から学び、自流を知る

「風」は他の流派の在り方を知り、比較を通じて自流を深めることの重要性を説いています。

柔術の世界でも、他流との交わりは非常に価値ある経験です。

たとえば、柔道やレスリング、グラップリング、サンボなど、異なる格闘技の技術体系を学ぶことで、自分の柔術の強みや課題が浮き彫りになります。

道場外での出稽古やオープンマット、異なるスタイルとのスパーは、視野を広げるきっかけになります。

そしてその経験が、自分の流派・スタイルを言語化し、進化させる土台になるのです。

風を読み、風を活かすように、他者から学び、自分を見つめ直す姿勢が、風の巻の真意といえるでしょう。

空の巻:無の境地、心を制する

最後の「空」は、形なきもの、心の在り方、悟りを説く哲学的な巻です。

武蔵はここで、「何もないこと」「執着のなさ」こそが最も自由で強い境地であると記します。

柔術でも、心の在り方は技術以上に重要です。

勝ちに執着しすぎると視野が狭くなり、反応が遅れ、雑な動きになります。

空の巻が説くのは、判断を曇らせる感情を捨て、今この瞬間の動きに集中することです。

また、帯の色や試合の戦績といった外的な評価にとらわれず、永遠の学びの姿勢を持ち続ける者こそが、武道の道を深めていけます。

柔術とは心の修行でもある。空の巻は、私たちにそう語りかけてくれているのです。

おわりに:柔術とは、自分を磨く道

『五輪書』の教えは、時代や競技の垣根を越えて、現代の柔術家にも響くものがあります。

地・水・火・風・空――それぞれの巻が示すのは、技術と心の両面から強くなるためのヒントです。

宮本武蔵の思想を、自分自身の柔術の中に取り入れてみてください。

きっと、あなたの柔術が一段深まるはずです。