【BJJ】アームロックは何故「キムラ」呼びされるのか?名前の由来を解説

25.05.04

※本記事にはプロモーション広告が含まれる場合がございます。

ブラジリアン柔術(BJJ)を学ぶ中で、技の名前に由来を疑問に思うことはないだろうか。

なかでも「キムラ(Kimura)」と呼ばれるアームロックは、多くの柔術家にとっておなじみのフィニッシュホールドだが、なぜこの技が“キムラ”と呼ばれるのかを正確に知っている人は意外と少ない。

今回は、この「キムラ」という名称のルーツをたどり、そこに刻まれた日伯格闘技の歴史をひも解いていく。

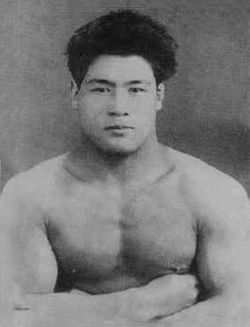

「キムラ」の由来は伝説の柔道家・木村政彦

「キムラ」の名は、日本が誇る柔道界の伝説・木村政彦(きむら まさひこ)に由来する。

1917年に熊本県で生まれた彼は、全日本選手権13年連続制覇という金字塔を打ち立てた人物だ。講道館柔道の中でも、実戦を重視した厳しい稽古で知られ、「昭和の怪物」と称されるほどの存在だった。

この木村の名前が技名として定着したきっかけは、1951年に行われた“ある試合”に遡る。

木村 vs エリオ・グレイシー ― 歴史的対決

1951年10月23日、リオデジャネイロのマラカナン・スタジアムにて、木村政彦はグレイシー柔術の創始者・エリオ・グレイシーと異種格闘技戦を行った。

当時、エリオはブラジル国内で「最強」と目されており、グレイシー柔術の実力を世界に示すため、木村に挑戦状を送ったのだった。

この試合は2万人以上の観衆を集め、国を挙げての注目イベントとなった。

木村は試合開始直後からエリオを圧倒。

得意の大外刈りで豪快に投げ飛ばすと、そのまま袈裟固め(けさがため)で上から抑え込んだ。

そこから徐々にエリオの体勢を崩し、最終的には「腕緘(うでがらみ)」で肩関節を極めた。

エリオはタップせず、兄カーロス・グレイシーがタオルを投入して試合が終了したと言われている。

この時に木村が用いた腕緘こそが、後に「キムラロック(Kimura lock)」として世界に広まることになる。

柔道の「腕緘」が、なぜBJJでは「キムラ」と呼ばれるのか?

日本の柔道では、木村が使用したこの関節技は「腕緘(うでがらみ)」と呼ばれる。

相手の手首を両手で取り、自分の手首を掴むことで肩関節を捻るこの技は、古くから柔道に存在していた。

だが、ブラジルにおいてはこの技が「木村政彦によって極められた」という事実があまりにも鮮烈だった。

単なる技術名ではなく、「日本の怪物がグレイシーを破った技」として、そのまま「キムラ」の名で呼ばれるようになったのだ。

これは、BJJにおける技名が実用性や体系よりも「物語」や「象徴」に根ざしていることを示す好例でもある。

技の呼び名に宿る、記憶と敬意

格闘技における技の名称とは、単なる記号や手順ではない。

そこには、使い手の人生や、歴史的な出来事が宿っている。

「キムラ」という言葉を聞いたとき、単なるアームロックを想像する人もいれば、1951年のマラカナンでの死闘を思い浮かべる人もいるだろう。

現代の柔術家が「キムラロック」を使うたびに、そこには木村政彦の記憶が息づいている。

これは技を通して語り継がれる、格闘技の文化そのものだ。